登录/

注册

登录/

注册

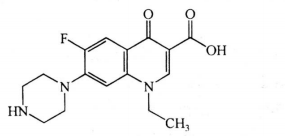

诺氟沙星

Nuofushaxing

Norfloxacin

C16H18FN3O3 319.24

本品为1-乙基-6-氟-1,4-二氢-4-氧代-7-(1-哌嗪基)-3-喹啉羧酸。按干燥品计算,含C16H18FN3O3应为98.5%~102.0%。

本品为类白色至淡黄色结晶性粉末;无臭;有引湿性。

本品在N,N-二甲基甲酰胺中略溶,在水或乙醇中极微溶解;在醋酸、盐酸或氢氧化钠溶液中易溶。

熔点本品的熔点为218~224℃(通则0612)。

适用于敏感菌所致尿路感染、前列腺炎和肠道感染。

(1)急性单纯性下尿路感染 每次300~400mg,每日2次,疗程5~7日。

(2)复杂性尿路感染 每次300~400mg,每日2次,疗程10~21日。

(3)肠道感染 每次300~400mg,每日2次,疗程5~7日。

【儿科用法与用量】(1)口服一日10~15mg/kg,分2~3次服。

(2)静脉滴注一次4~8mg/kg,一日2次。

【儿科注意事项】(1)为广谱抗菌药物,对非典型菌亦有作用,属氟喹诺酮类。

(2)一般不用于18岁以下儿童及青少年;如病情需要,应完善知情告知。

(1)药效学 本品的抗菌谱和抗菌作用与环丙沙星大致相仿,但对需氧革兰阴性杆菌的抗菌活性低于环丙沙星,对需氧革兰阳性球菌的抗菌活性低于环丙沙星和氧氟沙星。对支原体、衣原体、分枝杆菌等无抗菌活性。作用机制同环丙沙星。

(2)药动学 空腹口服吸收迅速但不完全,吸收给药量的30%~40%;单次口服400mg和800mg,tmax为1~2小时,Cmax分别为1.4~1.6mg/L和2.5mg/L。吸收后广泛分布于全身组织和体液中,如肝、肾、肺、前列腺、睾丸、子宫及胆汁、痰液、水疱液、血液、尿液等,但中枢神经系统分布较少。本品可通过胎盘屏障而进入胎儿血液循环。血浆蛋白结合率为10%~15%。

肾脏(肾小球滤过和肾小管分泌)和肝胆系统为本品的主要排泄途径,26%~40%以原形和<10%以代谢产物形式从尿中排出,自胆汁和(或)粪便排出占28%~30%。t1/2β为3~4小时,肾功能减退时可延长为6~9小时。

本品的不良反应发生率略高于氧氟沙星。

(1)常见的不良反应恶心、胃痉挛、头痛、眩晕。

(2)严重的不良反应少见,可有:Q-T间期延长、中毒性表皮剥脱性坏死、史-约综合征、血小板减少、肝炎、肌腱炎、肌腱断裂、周围神经病变、癫痫发作、间质性肾炎等。少数患者可发生肝酶升高、血尿素氮升高、周围血白细胞减少,多属轻度,呈一过性。

(1)对本品有过敏史者,或对喹诺酮类中任何药物有过敏史者禁用。

(2)18岁以下儿科患者禁用本品。

(3)美国FDA妊娠期用药安全性分级为口服给药C。

(1)哺乳期妇女必须使用本品时应停止授乳。

(2)老年患者由于肾功能下降,使用本品出现毒性反应的风险增加。

(3)氟喹诺酮类包括诺氟沙星,与各年龄段肌腱炎、肌腱断裂风险的增加相关。60岁以上高龄,合用甾体类药物,肾脏、心脏或肺移植等因素进一步增加其发生的风险。出现肌腱疼痛、肿胀或炎症的最初体征时,应立即停用本品。

(4)使用本品的患者参加体力活动或是情绪高度紧张时,肌腱断裂的风险增加。

(5)类风湿关节炎等肌腱功能障碍病史患者使用本品,肌腱断裂的风险增加。

(6)肾功能损害患者使用本品,出现毒性反应和肌腱断裂的风险增加,应调整剂量。

(7)重症肌无力患者使用本品,有加重病情的可能。

(8)使用本品可发生过敏反应甚至致死。有的患者首次应用即可发生。

(9)严重的脑动脉硬化、癫痫等中枢神经系统疾病以及具有其他易患因素的患者使用本品可诱发癫痫。

(10)过度暴露于阳光下的患者使用本品,有发生光毒性反应的风险。

(11)葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症患者(包括潜在的患者)使用本品,溶血反应的发生风险增加。

(12)低血钾患者使用本品,Q-T间期延长的发生风险增加。

(13)心动过缓或急性心肌缺血的患者使用本品,Q-T间期延长的发生风险增加。

(1)氟喹诺酮类与甲苯磺丁脲、氯磺丙脲、二甲双胍、格列齐特、格列美脲、格列吡嗪、格列喹酮、格列本脲、米格列醇、曲格列酮、阿卡波糖、胰岛素等降糖药合用,可致血糖波动,如必须合用,应加强血糖监测,调整降糖药用量。氟喹诺酮类停用后,也应注意调整降糖药用量。

(2)与利多卡因、乙酰卡尼、恩卡尼、托卡尼、普鲁卡因胺、普罗帕酮、胺碘酮、美西律、溴苄胺、丙吡胺、莫雷西嗪、奎尼丁、替地沙米、阿齐利特、司美利特、伊布利特、索他洛尔、氟哌利多等合用,Q-T间期延长的作用相加,出现Q-T间期延长、尖端扭转型室性心动过速、心脏停搏等心脏毒性反应的风险增加。

(3)与阿洛司琼、替扎尼定、咖啡因等合用,由CYP1A2调节的这些药物代谢被本品所抑制,血药浓度上升,出现不良反应的风险增加。

(4)与吗替麦考酚酯合用时,后者的血药浓度下降。

诺氟沙星胶囊(片):0.1g。

诺氟沙星软膏(乳膏):(1)10g:1g;(2)250g:2.5g。

诺氟沙星滴眼液:8ml:24mg。

(1)照薄层色谱法(通则0502)试验。

供试品溶液 取本品适量,加三氯甲烷-甲醇(1∶1)制成每1ml中含2.5mg的溶液。

对照品溶液 取诺氟沙星对照品适量,加三氯甲烷-甲醇(1∶1)制成每1ml中含2.5mg的溶液。

色谱条件采用硅胶G薄层板,以三氯甲烷-甲醇-浓氨溶液(15∶10∶3)为展开剂。

测定法 吸取供试品溶液与对照品溶液各10μl,分别点于同一薄层板上,展开,晾干,置紫外光灯(365nm)下检视。

结果判定供试品溶液所显主斑点的位置与荧光应与对照品溶液主斑点的位置与荧光相同。

(2)在含量测定项下记录的色谱图中,供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

以上(1)、(2)两项可选做一项。

溶液的澄清度 取本品5份,各0.50g,分别加氢氧化钠试液10ml溶解后,溶液应澄清;如显浑浊,与2号浊度标准液(通则0902第一法)比较,均不得更浓。

有关物质照高效液相色谱法(通则0512)测定。

供试品溶液 取本品适量,精密称定,加0.1mol/L盐酸溶液适量(每12.5mg诺氟沙星加0.1mol/L盐酸溶液1ml)使溶解,用流动相A定量稀释制成每1ml中约含0.15mg的溶液。

对照溶液 精密量取供试品溶液适量,用流动相A定量稀释制成每1ml中含0.75μg的溶液。

杂质A对照品溶液 取杂质A对照品约15mg,精密称定,置200ml量瓶中,加乙腈溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取适量,用流动相A定量稀释制成每1ml中约含0.3μg的溶液。

系统适用性溶液 称取诺氟沙星对照品、环丙沙星对照品和依诺沙星对照品各适量,加0.1mol/L盐酸溶液适量使溶解,用流动相A稀释制成每1ml中含诺氟沙星0.15mg、环丙沙星和依诺沙星各3μg的混合溶液。

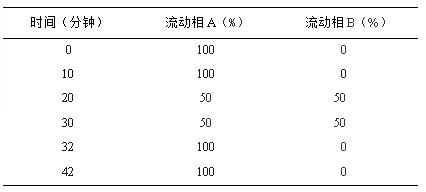

色谱条件 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以0.025mol/L磷酸溶液(用三乙胺调节pH值至3.0±0.1)-乙腈(87∶13)为流动相A,乙腈为流动相B,按下表进行线性梯度洗脱;检测波长为278nm和262nm;进样体积20μl)。

系统适用性要求 系统适用性溶液色谱图(278nm)中,诺氟沙星峰的保留时间约为9分钟。诺氟沙星峰与环丙沙星峰和诺氟沙星峰与依诺沙星峰间的分离度均应大于2.0。

测定法 精密量取供试品溶液、对照溶液与杂质A对照品溶液,分别注入液相色谱仪,记录色谱图。

限度 供试品溶液色谱图中如有杂质峰,杂质A(262nm)按外标法以峰面积计算,不得过0.2%。其他单个杂质(278nm)峰面积不得大于对照溶液主峰面积(0.5%);其他各杂质峰面积的和(278nm)不得大于对照溶液主峰面积的2倍(1.0%);小于对照溶液主峰面积0.1倍的峰忽略不计。

干燥失重 取本品,在105℃干燥至恒重,减失重量不得过1.0%(通则0831)。

炽灼残渣 取本品1.0g,置铂坩埚中,依法检查(通则0841),遗留残渣不得过0.1%。

重金属 取炽灼残渣项下遗留的残渣,依法检查(通则0821第二法),含重金属不得过百万分之十五。

照高效液相色谱法(通则0512)测定。

供试品溶液 取本品约25mg,精密称定,置100ml量瓶中,加0.1mol/L盐酸溶液2ml使溶解后,用水稀释至刻度,摇匀,精密量取5ml,置50ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀。

对照品溶液 取诺氟沙星对照品约25mg,精密称定,置100ml量瓶中,加0.1mol/L盐酸溶液2ml使溶解后,用水稀释至刻度,摇匀,精密量取5ml,置50ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀。

系统适用性溶液 称取诺氟沙星对照品、环丙沙星对照品和依诺沙星对照品各适量,加0.1mol/L盐酸溶液适量使溶解,用流动相稀释制成每1ml中含诺氟沙星25μg、环丙沙星和依诺沙星各5μg的混合溶液。

色谱条件 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以0.025mol/L磷酸溶液(用三乙胺调节pH值至3.0±0.1)-乙腈(87∶13)为流动相;检测波长为278nm;进样体积20μl。

系统适用性要求 系统适用性溶液色谱图中,诺氟沙星峰的保留时间约为9分钟。诺氟沙星峰与环丙沙星峰和诺氟沙星峰与依诺沙星峰间的分离度均应大于2.0。

测定法 精密量取供试品溶液与对照品溶液,分别注入液相色谱仪,记录色谱图。按外标法以峰面积计算。

喹诺酮类抗菌药。

遮光,密封,在干燥处保存。

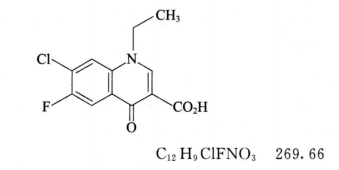

杂质A

1-乙基-6-氟-7-氯-4-氧代-1,4-二氢喹啉-3-羧酸

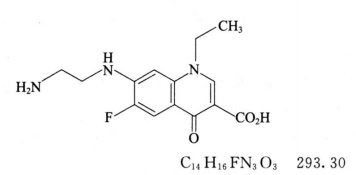

杂质B

1-乙基-6-氟-7-[(2-氨乙基)氨基]-4-氧代-1,4-二氢喹啉-3-羧酸

1、中华人民共和国药典:2020年版. 二部/国家药典委员会编. —北京:中国医药科技出版社,2020.5 ISBN 978-7-5214-1598-8

2、中华人民共和国药典临床用药须知:2015年版. 化学药和生物制品卷/国家药典委员会编.—北京:中国医药科技出版社,2017.9 ISBN 978-7-5067-9513-5