登录/

注册

登录/

注册

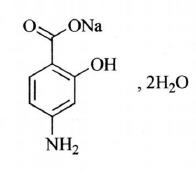

对氨基水杨酸钠

Dui’anjiShuiyangsuanna

SodiumAminosalicylate

C7H6NNaO3·2H2O 211.14

本品为4-氨基-2-羟基苯甲酸钠盐二水合物。按无水物计算,含C7H6NNaO3不得少于98.0%。

本品为白色或类白色的结晶或结晶性粉末。

本品在水中易溶,在乙醇中略溶。

适用于结核分枝杆菌所致肺及肺外结核病。本品仅对分枝杆菌有效,单独应用时结核分枝杆菌对本品迅速产生耐药性,因此必须与其他抗结核药合用。链霉素和异烟肼与本品合用时能延缓结核分枝杆菌对前二者耐药性的产生。本品对非结核分枝杆菌无效。本品主要用作二线抗结核药物。

(1)口服①成人,一日8~12g,一日剂量不超过20g,分3~4次服;②儿童,一日按体重0.2~0.3g/kg,分3~4次服用,一日剂量不超过12g。本品的单药口服制剂目前已很少使用。

(2)静脉滴注临用前加灭菌注射用水适量使本品溶解后再用5%葡萄糖注射液稀释。成人,一日剂量4~12g;儿童,一日剂量按体重0.2~0.3g/kg测算。

【儿科用法与用量】(1)口服一日0.2~0.3g/kg,分3~4次,一日总量不超过12g。

(2)静脉滴注一日0.2~0.3g/kg,分2~3次。

【儿科注意事项】(1)本品对结核分枝杆菌有抑菌作用,但较易产生耐药性,主要用作二线抗结核药物,目前已很少单药使用。

(2)不良反应有皮疹、关节疼痛、嗜酸性粒细胞增多。

(3)对G-6-PD缺乏者,可引起溶血性贫血,也可引起传染性单核细胞增多症。

(1)药效学 只对结核分枝杆菌有抑菌作用。本品与对氨基苯甲酸(PABA)的结构类似;通过对叶酸合成的竞争性拮抗作用而抑制结核分枝杆菌的生长和繁殖。

(2)药动学 口服吸收良好,较其他水杨酸类吸收快。吸收后迅速分布至肾、肺、肝等组织和各种体液中,在干酪样组织中可达较高浓度,在胸水中也可达到很高浓度,但在脑脊液中的浓度很低。血浆蛋白结合率低(15%)。口服后tmax为1~2小时,有效血药浓度持续时间约4小时。t1/2为45~60分钟,肾功能损害者可达23小时。本品在肝中代谢,50%以上经乙酰化成为无活性代谢产物。给药量的85%在7~10小时内经肾小球滤过和肾小管分泌迅速排出;14%~33%为原形,50%为代谢产物。本品亦可经乳汁分泌。血液透析能否清除本品尚不明。

(1)发生较多者瘙痒、皮疹、关节酸痛与发热、极度疲乏或软弱,嗜酸性粒细胞增多(较常见的原因为过敏反应)、黄疸、肝炎。

(2)发生较少者下背部疼痛、尿痛或排尿烧灼感(结晶尿)、血尿、月经失调、发冷、男性性欲减低、皮肤干燥、颈前部肿胀、甲状腺功能减退、甲状腺肿、黏液性水肿、低血糖;恶心、呕吐、腹泻、脂肪泻、腹痛、背痛、苍白(溶血性贫血,由于G-6-PD缺乏);发热、头痛、咽痛、乏力(传染性单核细胞增多症);粒细胞缺乏症、血小板减少症、血小板减少性紫癜、高铁血红蛋白血症;结晶尿、小便染色等。

(1)对本品过敏者禁用。

(2)肾病终末期患者禁用。

(3)美国FDA妊娠期用药安全性分级为C。

(1)交叉过敏反应对其他水杨酸类包括水杨酸甲酯(冬青油)或其他含对氨基苯基团(如某些磺胺类药和染料)过敏的患者对本品亦可过敏。

(2)氨基水杨酸类可由乳汁中排泄,对乳儿的危害已得到证实,哺乳期妇女应改用其他药物或使用本品时暂停授乳。

(3)对诊断的干扰使硫酸铜法测定尿糖出现假阳性;使尿液中尿胆原测定呈假阳性反应(氨基水杨酸类与Ehrlich试剂发生反应,产生橘红色或黄色浑浊,某些根据上述原理制成的市售试验纸条所得结果也可受其影响);使丙氨酸氨基转移酶(ALT)和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)的正常值增高。

(4)下列情况应慎用:充血性心力衰竭、消化性溃疡、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)缺乏症、肝功能损害、肾功能损害。

(5)氨基水杨酸盐和维生素B12合用时可影响后者从胃肠道的吸收,因此服用氨基水杨酸类的患者其维生素B12的需要量可能增加。患者使用本品超过1个月,应考虑补充维生素B12。

(6)避免用于正在咯血的患者。

(1)对氨基苯甲酸与本品有拮抗作用,不宜合用。

(2)本品可增强抗凝药(香豆素或茚满二酮衍生物)的作用,因此在用对氨基水杨酸类时或用药后,口服抗凝药的剂量应适当调整。

(3)与乙硫异烟胺合用时可增加胃肠道和肝脏的不良反应。

(4)丙磺舒或苯磺唑酮可减少氨基水杨酸类从肾小管的分泌,导致其血药浓度增高、持续时间延长及发生毒性反应;因此合用时或合用后,前者的剂量应予适当调整,并密切随访。但目前多数不用丙磺舒作为氨基水杨酸类治疗时的辅助用药。

(5)氨基水杨酸类可能影响利福平的吸收,使后者的血药浓度降低,必须告知患者在服用上述两药时,至少相隔6小时。

(6)与异烟肼合用,异烟肼的乙酰化代谢下降,异烟肼的血药浓度增加。

(7)与地高辛合用,地高辛的肠吸收受抑制,血药浓度下降。

对氨基水杨酸钠肠溶片:0.5g。

注射用对氨基水杨酸钠:(1)2g;(2)4g;(3)6g。

(1)取本品约10mg,加水10ml溶解后,加稀盐酸2滴使成酸性,加三氯化铁试液1滴,应显紫红色;放置3小时,不得产生沉淀(与5-氨基水杨酸钠的区别)。

(2)本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集132图)一致。

(3)本品显钠盐的鉴别反应(通则0301)。

酸碱度 取本品0.40g,加水20ml溶解后,依法测定(通则0631),pH值应为6.5~8.5。

溶液的澄清度与颜色 取样品1.0g(供口服用)或2.0g(供注射用),加水10ml溶解后,溶液应澄清无色;如显浑浊,与1号浊度标准液(通则0902第一法)比较,不得更浓;如显色,与黄色6号标准比色液(通则0901第一法)比较,不得更深。

氯化物 取本品1.0g,加水25ml溶解后,加硝酸2ml,必要时滤过,滤液依法检查(通则0801),与标准氯化钠溶液5.0ml制成的对照液比较,不得更浓(0.005%)。

硫酸盐 取本品1.0g,加水25ml溶解后,加稀盐酸2ml,滤过,滤液依法检查(通则0802),与标准硫酸钾溶液5.0ml制成的对照液比较,不得更浓(0.05%)。

硫化物 取本品0.50g,加水5ml溶解后,加碘化钾试液5ml与锌粒2g,再加1.6%氯化亚锡的盐酸溶液5ml,依法检查(通则0803)应符合规定(0.001%)。

有关物质照高效液相色谱法(通则0512)测定。避光操作,临用新制。

供试品溶液 取本品适量,精密称定,加流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含1mg的溶液。

对照溶液 精密量取供试品溶液适量,用流动相定量稀释制成每1ml中约含1μg的溶液。

对照品溶液 取间氨基酚对照品适量,精密称定,加流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含1μg的溶液。

系统适用性溶液 分别取间氨基酚、5-氨基水杨酸(美沙拉嗪)和对氨基水杨酸钠对照品各适量,加流动相溶解并稀释制成每1ml中约含间氨基酚和5-氨基水杨酸各5μg、对氨基水杨酸钠10μg的混合溶液。

色谱条件 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-10%四丁基氢氧化铵溶液-0.05mol/L磷酸二氢钠(100:2:900)为流动相;检测波长为220nm;进样体积20μl。

系统适用性 要求系统适用性溶液色谱图中,出峰顺序依次为间氨基酚峰、5-氨基水杨酸峰与对氨基水杨酸钠峰,相邻各色谱峰之间的分离度均应符合要求。

测定法 精密量取供试品溶液、对照溶液与对照品溶液,分别注入液相色谱仪,记录色谱图至主成分峰保留时间的3.5倍。

限度 供试品溶液色谱图中如有与间氨基酚保留时间一致的色谱峰,按外标法以峰面积计算,不得过0.1%,其他单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积(0.1%),其他各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的4倍(0.4%),任何小于对照溶液主峰面积0.1倍的峰忽略不计。

水分 取本品,照水分测定法(通则0832第一法1)测定,含水分应为16.0%~18.0%。

铁盐 取本品1.0g,置铂坩埚中,加无水碳酸钠2g,混合,在约740℃炽灼,放冷,残渣加稀盐酸15ml溶解后,依法检查(通则0807),与标准铁溶液1.5ml制成的对照液比较,不得更深(0.0015%)。

重金属 取本品1.0g,至铂坩埚中,依法检查(通则0821第二法),含重金属不得过百万分之十。

砷盐 取无水碳酸钠约1g,铺于铂坩埚底部与四周,另取本品1.0g,置无水碳酸钠上,加水少量湿润,干燥后,先用小火灼烧使炭化,再在500~600℃炽灼使完全灰化,放冷,加盐酸5ml与水23ml使溶解,依法检查(通则0822第一法),应符合规定(0.0002%)。

细菌内毒素 取本品,用细菌内毒素检查用水制成每1ml中含不大于2.1mg的溶液,依法检查(通则1143),每1mg对氨基水杨酸钠中含内毒素的量应小于0.030EU。(供无菌分装用)

无菌 取本品,用适宜溶剂溶解并稀释后,经薄膜过滤法处理,依法检查(通则1101),应符合规定。(供无菌分装用)

取本品约0.15g,精密称定,加水20ml溶解后,加50%溴化钠溶液10ml与冰醋酸25ml,照电位滴定法(通则0701),快速加入亚硝酸钠滴定液(0.1mol/L)5ml后,继续用该滴定液滴定至终点。每1ml亚硝酸钠滴定液(0.1mol/L)相当于17.52mg的C7H6NNaO3。

抗结核病药。

遮光,严封保存。

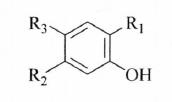

间氨基酚

R1=R3=H,R2=NH2 C6H7NO 109.13

5-氨基水杨酸

R1=CO2H,R2=H,R3=NH2 C7H7NO3 153.14

1、中华人民共和国药典:2020年版. 二部/国家药典委员会编. —北京:中国医药科技出版社,2020.5 ISBN 978-7-5214-1598-8

2、中华人民共和国药典临床用药须知:2015年版. 化学药和生物制品卷/国家药典委员会编.—北京:中国医药科技出版社,2017.9 ISBN 978-7-5067-9513-5