登录/

注册

登录/

注册

重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)

Chongzu Yixing Ganyan Yimiao (Niangjiu Jiaomu)

Recombinant Hepatitis B Vaccine (Saccharomyces cerevisiae)

本品系由重组酿酒酵母表达的乙型肝炎(简称乙肝)病毒表面抗原(HBsAg)经纯化,加入铝佐剂制成。用于预防乙型肝炎。

生产和检定用设施、原材料及辅料、水、器具、动物等应符合“凡例”的有关要求。

2.1 生产用菌种

2.1.1 名称及来源

以DNA重组技术构建的表达HBsAg并经批准的重组酿酒酵母工程菌株。

2.1.2 种子批的建立

应符合“生物制品生产检定用菌毒种管理及质量控制”规定。

主种子批和工作种子批的代次应符合批准的要求。

2.1.3 种子批菌种的检定

主种子批及工作种子批应进行以下全面检定。

2.1.3.1 培养物纯度

培养物接种于哥伦比亚血琼脂平板和酶化大豆蛋白琼脂平板,或其他适宜的培养基,分别于20℃~25℃和30℃~35℃培养5~7天,应无细菌和其他真菌被检出。

2.1.3.2 HBsAg基因序列测定

HBsAg基因序列应与原始菌种保持一致。

2.1.3.3 质粒保有率

采用平板复制法检测。将菌种接种到复合培养基上培养,得到的单个克隆菌落转移到限制性培养基上培养,计算质粒保有率,应符合批准的要求。

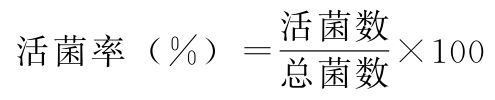

2.1.3.4 活菌率

采用血细胞计数板,分别计算每1ml培养物中总菌数和活菌数,活菌率应不低于50%。

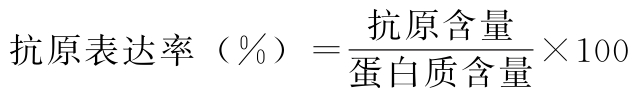

2.1.3.5 抗原表达率

取种子批菌种扩增培养,采用适宜的方法将培养后的细胞破碎,测定破碎液的蛋白质含量(通则0731第二法),并采用酶联免疫吸附法(通则3429)或其他适宜方法测定HBsAg含量。抗原表达率应不低于0.5%。

2.1.4 菌种保存

种子批保存应符合批准的要求。

2.2 原液

2.2.1 发酵

取工作种子批菌种,按批准的工艺培养发酵,收获的酵母菌应冷冻保存。

2.2.2 培养物检定

2.2.2.1 培养物纯度

按2.1.3.1项进行。

2.2.2.2 质粒保有率

按2.1.3.3项进行,应符合批准的要求。

2.2.3 培养物保存

于-60℃以下保存不超过6个月。

2.2.4 纯化

培养物经细胞破碎去除细胞碎片,采用硅胶吸附、疏水色谱法、硫氰酸盐处理等步骤或经批准的方法提取、纯化,即为HBsAg纯化产物。取纯化产物按批准的工艺制备原液。

2.2.5 原液检定

按3.1项进行。

2.2.6 原液保存

于2~8℃保存,保存时间应符合批准的要求。

2.3 半成品

2.3.1 甲醛处理

如原液采用甲醛处理,甲醛溶液浓度、处理温度及时间等应符合批准的要求。

2.3.2 铝吸附

将抗原与铝佐剂按经批准的工艺进行吸附。用0.85%~0.90%氯化钠溶液洗涤,去上清液后再恢复至原体积,即为铝吸附产物。

2.3.3 配制

按批准的工艺,将吸附的抗原采用适宜的溶液稀释至规定的蛋白质浓度,即为半成品。

2.3.4 半成品检定

按3.2项进行。

2.4 成品

2.4.1 分批

应符合“生物制品分包装及贮运管理”规定。

2.4.2 分装

应符合“生物制品分包装及贮运管理”规定。

2.4.3 规格

每瓶/支0.5ml或1.0ml。每1次人用剂量0.5ml,含HBsAg 10μg;或每1次人用剂量1.0ml,含HBsAg 20μg或60μg。

2.4.4 包装

应符合“生物制品分包装及贮运管理”规定。

3.1 原液检定

3.1.1 无菌检查

依法检查(通则1101),应符合规定。

3.1.2 蛋白质含量

依法测定(通则0731第二法),应符合批准的要求。

3.1.3 分子量

采用还原型SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳(通则0541第五法),分离胶胶浓度15%,上样量为0.5μg,银染法染色。主要蛋白质条带的分子质量应为20~25kD;可有多聚体蛋白质带。

3.1.4 N端氨基酸序列测定(每年至少测定1次)

取纯化产物或原液用氨基酸序列分析仪或其他适宜的方法测定,N端氨基酸序列应为:

Met-Glu-Asn-Ile-Thr-Ser-Gly-Phe-Leu-Gly-Pro-Leu-Leu-Val-Leu。

3.1.5 纯度

采用免疫印迹法测定(通则3401),所测供试品中酵母杂蛋白应符合批准的要求;采用高效液相色谱法(通则0512),亲水硅胶高效体积排阻色谱柱;排阻极限1000kD;孔径45nm,粒度13μm,流动相为含0.05%叠氮钠和0.1%SDS的磷酸盐缓冲液(pH7.0);上样量100μl;检测波长280nm。按面积归一法计算P60蛋白质含量,杂蛋白应不高于1.0%。

3.1.6 细菌内毒素检查

应小于10EU/ml(通则1143凝胶限度试验)。

3.1.7 宿主细胞DNA残留量

取纯化产物或原液测定,应不高于10ng/剂(通则3407)。

3.2 半成品检定

3.2.1 吸附完全性

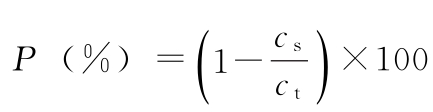

将供试品于6500g离心5分钟取上清液,依法测定(通则3501)参考品、供试品及其上清液中HBsAg含量。以参考品HBsAg含量的对数对其相应吸光度对数作直线回归,相关系数应不低于0.99,将供试品及其上清液的吸光度值代入直线回归方程,计算其HBsAg含量,再按下式计算吸附率,应不低于95%。

式中 P为吸附率,%;

cs为供试品上清液的HBsAg含量,μg/ml;

ct为供试品的HBsAg含量,μg/ml。

3.2.2 化学检定

3.2.2.1 硫氰酸盐残留

如生产中使用,应按下列方法检测,残留量应符合规定。

将供试品于6500g离心5分钟,取上清液。分别取含量为1.0μg/ml、2.5μg/ml、5.0μg/ml、10.0μg/ml的硫氰酸盐标准溶液,供试品上清液,0.85%~0.90%氯化钠溶液各5.0ml于试管中,每一供试品取2份,在每管中依次加入硼酸盐缓冲液(pH9.2)0.5ml,2.25%氯胺T-生理氯化钠溶液0.5ml,50%吡啶溶液(用0.85~0.90%氯化钠溶液配制)1.0ml,每加一种溶液后立即混匀,加完上述溶液后静置10分钟,以0.85%~0.90%氯化钠溶液为空白对照,在波长415nm处测定各管吸光度。以标准溶液中硫氰酸盐的含量对其吸光度均值作直线回归,计算相关系数,应不低于0.99,将供试品上清液的吸光度均值代入直线回归方程,计算硫氰酸盐含量,应小于1.0μg/ml。

3.2.2.2 Triton X-100残留

如生产中使用,应按下列方法检测,残留量应符合规定。

将供试品于6500g离心5分钟,取上清液。分别取含量为5μg/ml、10μg/ml、20μg/ml、30μg/ml、40μg/ml的Triton X-100标准溶液,供试品上清液,0.85%~0.90%氯化钠溶液各2.0ml于试管中,每一供试品取2份,每管分别加入5%(ml/ml)苯酚溶液1.0ml,迅速振荡,室温放置15分钟。以0.85%~0.90%氯化钠溶液为空白对照,在波长340nm处测定各管吸光度。以标准溶液中Triton X-100的含量对其吸光度均值作直线回归,计算相关系数,应不低于0.99,将供试品上清液的吸光度均值代入直线回归方程,计算Triton X-100含量,应小于15.0μg/ml。

3.2.2.3 pH值

应为5.5~7.2(通则0631)。

3.2.2.4 游离甲醛含量

如生产中使用,应不高于20μg/ml(通则3207第二法)。

3.2.2.5 铝含量

应符合批准的要求且铝含量不高于0.62mg/ml(通则3106)。

3.2.2.6 渗透压摩尔浓度

应为280mOsmol/kg±65mOsmol/kg(通则0632)。

3.2.3 无菌检查

依法检查(通则1101),应符合规定。

3.2.4 细菌内毒素检查

应小于5EU/ml(通则1143凝胶限度试验)。

3.3 成品检定

3.3.1 鉴别试验

采用酶联免疫吸附法(通则3429)检查,应证明含有HBsAg。

3.3.2 外观

应为乳白色混悬液体,可因沉淀而分层,易摇散,不应有摇不散的块状物。

3.3.3 装量

依法检查(通则0102),应不低于标示量。

3.3.4 渗透压摩尔浓度

依法检查(通则0632),应符合批准的要求。

3.3.5 化学检定

3.3.5.1 pH值

应为5.5~7.2(通则0631)。

3.3.5.2 铝含量

应为0.35~0.62mg/ml(通则3106)。

3.3.6 体外相对效力测定

应不低于0.5(通则3501)。

3.3.7 无菌检查

依法检查(通则1101),应符合规定。

3.3.8 异常毒性检查

依法检查(通则1141),应符合规定。

3.3.9 细菌内毒素检查

应小于5EU/ml(通则1143凝胶限度试验)。

于2~8℃避光保存和运输。自生产之日起,有效期按批准的执行。

应符合“生物制品分包装及贮运管理”规定和批准的内容。

中华人民共和国药典:2020年版.三部/国家药典委员会编. —北京:中国医药科技出版社,2020.5 ISBN 978-7-5214-1575-9